令和6年10月21日、令和6年度決算第二特別委員会にて、こども青少年局に関する4つのテーマについて会派を代表して質疑をする予定でしたが、10月15日に第二子を出産したため、同会派の二井くみよ議員が代読をして下さいました。

実際に視察をさせていただいたり、区内の皆様からいただいた声を元に作った質問です。

特に、市立保育園の温水便座導入や放課後キッズクラブの昼食提供の改善については、期待できる答弁が返ってきております。ぜひ皆さんにもご関心を寄せていただけますと幸いです。

- 放課後キッズ・児童クラブの夏休み昼食提供

- 病児保育施設の拡充

- 市立保育園の温水便座

- 保育料の多子減免

それぞれの質問ごとに質問内容と答弁をまとめます。

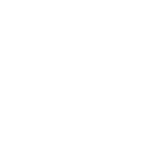

放課後キッズ・児童クラブの夏休み昼食提供

放課後キッズクラブ・放課後児童クラブでの夏休みの昼食提供について伺います。

まず、夏休みの昼食提供がこの夏実施されたことは、昨年9月の一般質問以来要望を続けておりました身として嬉しく思っています。きょうだいが保育園に通っていて送迎が必要な方、ひとり親の方、保護者の体調のすぐれない時だけでなく、様々な働き方やライフスタイルに合わせて宅配弁当が注文できると言う選択肢があることは、保護者の安心感に繋がると考えていますし、「栄養バランスが考えられた弁当を注文できる」ということは福祉的観点からも大切であると考えます。 そこで

(1)初めての夏休みの昼食提供を終え、保護者の負担軽減に対する所感について、こども青少年局長に伺います。

今回のモデル事業では、対象児童の45%にあたる約2万2千人が利用登録し、延べ約12万4千食のご利用がありました。 保護者の方から「朝の時間帯にゆとりができた」等のお声を多くいただき、日々、仕事や育児に忙しいご家庭の期待にお応えできた半面、「注文方法がわかりづらい」等のご指摘もいただいており、引き続き、保護者の皆様の負担軽減に取り組んでいく必要があると考えております。

実際にこの夏キッズクラブを訪問し様子を見てきました。さらには、複数の保護者の方々と直接やりとりをさせていただき、意見交換させていただく中で、いくつかの気づきがありましたので、市の見解を伺いたいと思います。

まずは注文方法です。現在は各事業者ごとのシステムとなっており、市が一元管理をできていないことに加え、例えば注文は、1週間前まで、キャンセルが3日前までであるなど、様々なご家庭の事情や多忙極める方々もいる中で、決して利便性が高いとはいえない状況であると思います。利便性の高い注文システムを作ることは、利用者を増やすことにも繋がっていくと考えますし、現在市が担っている間接経費が300円ほどありますがそこの削減にも繋がるのではないかと思います。 そこで

(2)保護者にとって利便性の高い注文システムの構築を進めるべきと考えますが、青少年部長に伺います。

今回のモデル事業では、各昼食提供事業者が用意したシステムを活用したことから、申込方法等に違いがありました。 現在、本格実施に向け、本市独自のシステムの構築を進めており、保護者の皆様のご意見を踏まえ、注文やキャンセル期日、決済方法等、利用者に寄り添った使いやすいシステムとなるよう取り組んでまいります。

次に昼食の内容です。

子どもたちの好き嫌い等もあるので、食べ残しがゼロということは不可能だと考えていますが、献立を見ると栄養バランスを考慮しているとはいえ、保護者や子どもたちの意見は、なかなか渋い内容と感じるとのことでした。いつ注文するかを親子でメニューを見ながら相談しているという方も少なくないようですし、子どもたちが「美味しい」と喜んで食べてくれることが、親にとっても一番嬉しいことであると思いますので、

(3)子どもたちが美味しいと思える工夫をすべきと考えますがいかがでしょうか。

モデル事業後に実施した、こどもたちへのアンケート調査の中で「お弁当に入れてほしいもの、入れてほしくないもの」や「味付けがどうだったか、残さず食べられたか」など、意見を聞くとともに、昼食提供事業者にもヒアリングを行い、注文が多かったメニューなどを把握しています。 これらの結果を踏まえ、こどもたちが喜んでおいしく食べられるようにメニューの工夫を検討していきます。

また、本事業を展開する上で忘れてはならないのが、様々な対応をしてくださっているクラブの職員の方の存在です。記録的な猛暑の中で様々な懸念をされながら、置き場所の調整や本事業の説明から注文したお子さんの確認、受け渡し等クラブの方の負担も生じています。その中で残念ながらアレルギー対応事案が発生しました。おそらく、多くの運営現場の方がこのモデル事業実施にあたり懸念していたことの一つが「アレルギー事故があったらどうするんだ」という懸念だったかと思います。そのような中で、夏休み開始早々こういったことが起こり、しかも対応事案が起こった日以前にも献立表のアレルギー表示に記載漏れがあったことは残念です。アレルギーは命の危険もあり、あってはならないことです。本事案が保護者や現場のクラブ等に与えた不安、心配はとても大きなものであると考えます。 現場のクラブで働く方々のお力添えやご理解なしでは、本事業は継続できないものでありますので、ぜひ心情に寄り添い、安心できる方策の引き続きの検討はもちろんのこと、

(4)クラブへの支援策についても検討すべきと考えますが見解を伺います。

今回のモデル事業では、クラブの皆様に、昼食の受け渡しや保管場所の調整、注文状況の確認など、多大なるご協力をいただきました。 今後の本格実施にあたっては、クラブの皆様から昼食の提供に伴うご負担や改善すべき点等をお伺いし、必要な支援について検討してまいります。

本事業について、私は多くの保護者から引き続き希望する声をいただいており、私自身も賛成ですが、事業継続には乗り越えていかなくてはいけない壁が多くあると感じています。全ての子どもが利用するものではなく、毎日の注文個数に変動があり、さらにはキャンセルもある、そういう中で民間事業者との連携。それ故に現在のスキームだと一食あたりにかかる市費負担は大きいものです。一方、冒頭でも福祉的観点と申し上げましたが、こういった事業には継続性が重要です。

現在、アンケート調査等の結果を集計し検証を行っているとのことですが、保護者、お子さん、クラブの意見をしっかりと受けとめ、さらに事業が発展していくことを期待して次の質問に移ります。

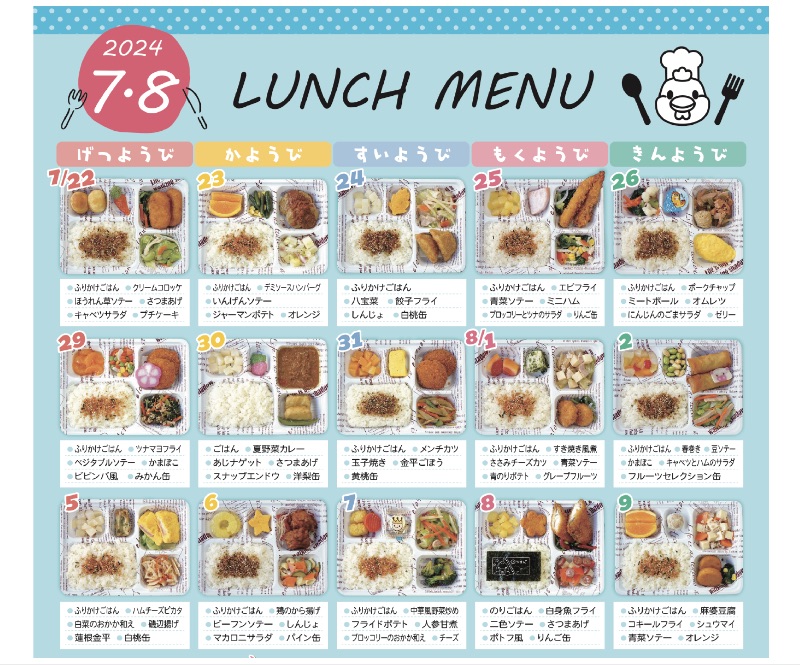

病児保育事業

続いて、病児保育事業について伺います。

共働き家庭では、子どもが病気の際にどうしてもどちらも仕事を休むことが難しい場合があり、近所に預かってくれる祖父母等がいない家庭にとって、預けられる病児保育施設はとてもありがたい存在であり、子育てと就労の両立を支援するためにも、病児保育事業の重要性は高いと考えています。 そこで、

(1)本事業の、令和5年度の利用者数及び現在の整備状況についてお伺いします。

令和5年度の病児保育の利用者数は、延べ人数で13,604人となっています。 整備状況については、第2期子ども・子育て支援事業計画では、29か所の整備目標を掲げており、今年度末に開所する1か所を含め、26か所となる予定です。

これからインフルエンザの時期ですが、感染症の流行期において、予約が取りづらい状況があると聞いています。さらに、現在策定中の第3期子ども・子育て支援事業計画をみると、令和7年度から令和11年度までに30か所整備をする方針であるされており、令和6年度の目標が未達のまま、さらに目標数が上がるといった現状です。医師会などにお声がけをして、病児保育事業を開設してくださる医療機関を探しているとのことですが、なかなか整備が進まないとのことで、その理由の一つには物件の確保に課題があると伺っています。既存の取組以外にも例えば事業者と実施場所となる物件や土地所有者とのマッチング支援を行うなど、新たな支援が必要ではないでしょうか。 そこで、

(2)新規整備が進むよう、支援策を拡充させるべきと考えますが、見解を伺います。

新規整備にあたっては、医師会のご協力のもと、募集エリアにある医療機関に対し、公募内容をお知らせしております。

実施を検討されている医療機関の皆様に対しては、個別の説明や既に実施している施設をご紹介するなど、応募につながるよう丁寧な働きかけを行うとともに、6年度には、更に運営費を拡充いたしました。 引き続き、より事業に参入しやすくなるよう、取り組んでまいります。

病児保育事業は、保護者が安心して、子育てと就労の両立を行うためのセーフティネットの役割を担っており、子育て支援において、欠くことのできない事業です。しかしながら、実際に、病児保育を利用したことのある子育て中の方に、ご意見を伺ったところ、電話予約しかできず、予約ができる時間が限られている施設もあるそうです。 そこで、

(3)利用者の利便性向上のため、オンライン予約ができる施設を増やすべきと考えますが、見解を伺います。

オンライン予約システムについては、25施設のうち既に19施設で各施設の独自の取組として導入していただいております。

まだ導入していない施設もございますので、今年度中に、本市独自の予約システムを開発し、各施設が導入できるよう環境を整える予定でございます。 引き続き、施設の皆様とも意見交換をしながら、利用される方の利便性向上に取り組んでまいります。

多様な保育ニーズが増加する現状においては、施設の拡充にとどまらず、居宅訪問型の病児保育の検討など、病児保育事業のより一層の充実に取り組んでいただくことをお願いして、次の質問に移ります。

市立保育所における暖房便座の設置

市立保育所における暖房便座の設置について伺います。 保育園の施設環境の充実というのは、子どもたちが安心、安全に過ごす上で大変重要な要素です。本市の市立保育所56園の中には築年数50年を超える園もあり、実際に視察に伺わせていただきましたが、民間園とはそもそもの建物の作りなどが違っているように感じる部分もありました。その中でも、これから寒くなる季節に気になるのが子ども達が使うトイレです。民間園では子どもたちが生活をする教室とトイレがフラットで、同じ空間内にあり、暖房も効いているというところも比較的多い印象ですが、市立保育所のトイレは、冷たい風が通り、暖房もないため非常に寒いと職員の方々からも伺っております。

さらにここにいる皆さんも一度は経験があると思いますが、冷たい便座って本当にひやっとして不快ですよね。これ、0歳から5歳の子どもたちにとっては相当なものだと思いますし、トイレを避ける原因となることもあると聞いています。そこで、

(1)市立保育所における暖房便座の設置状況と、その理由について伺います。

市立保育所における暖房便座の設置は、全56園のうち17園と、約3割にとどまっています。これまで、各保育所では、施設の改修工事の機会を捉え、乳幼児用トイレの更新を行っているほか、配付予算を活用して、各園の判断で個別に暖房便座への交換を進めてきました。

現在、市立保育所では備品購入や修繕のために年間約90万円ほどの予算がそれぞれの保育所に配布され、園がその費用をどこに使うかを決めていると伺っており、備品の買い替えや修理等に使われることが多いと聞いています。

私も現在、3歳の娘を保育園の2歳クラスに通わせているのですが、ちょうどこの年齢の子どもたちはトイレトレーニングを行います。家庭ではもちろん、保育園と連携して進めていくものであり、そういうタイミングにある子どもたちは、トイレの薄暗さや寒さにとても敏感です。やっぱりそういう子どもたちのことを考えると暖房便座、必要だと思います。安心感や不安感、恐怖心を和らげることにもつながりますし、何よりも大人が使うお手洗いはこの市庁舎もそうですが、もうどこでもほとんど暖房便座だと思います。そこで、

(2)市立保育所全園に暖房便座を設置してほしいと考えますが、ご見解を伺います。

一般家庭でも暖房便座は普及しております。保育所で子どもたちが安心して快適に過ごすために、必要だと考えます。便座のみの交換を積極的に進めるなど、全保育所での設置に向けて、取り組んでまいります。

なかなか見えないところですが、保育所という場所は1日の大半を過ごすところであり、長いお子さんは0歳から5歳まで、毎日通います。市立保育所に通う、約5600名のお子さん方の健やかな成長のために、快適に過ごせる環境づくりが一層、図られる事を期待し、次の質問に移ります。

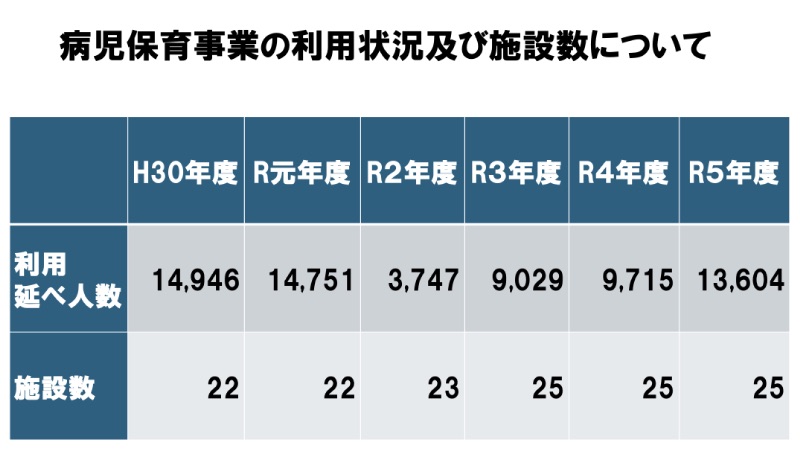

保育料の多子軽減

最後に、保育料の多子軽減について伺います。

0歳から2歳児までの保育料は、国の制度では認可保育所等を利用しているきょうだいがいる場合は軽減されますが、きょうだいが小学生以上になると、軽減を受けられなくなります。

どういうことかというと、例えば収入は同じだけど、子供の年齢が違う2世帯があったとして、もし世帯Bの第1子が小学生となった場合、平均保育料で年間約53万円の差が出てくることになります。

こうした状況に配慮し、独自に拡充を図る自治体が増えています。川崎市では昨年度から、きょうだいの数通りに軽減を実施しているほか、東京都では、すでに実施している第二子からの無償化に加え、第一子も無償化を進めていく考えを知事が明らかにしています。そこで

(1)他の政令市の保育料の多子軽減の拡充状況を伺います。

近年、保育料の多子減免を独自に拡充する自治体が増えており、政令市において、第2子保育料の無償化を行っているのは6市、年齢条件や施設条件の撤廃による対象者の拡大を行っているのは4市あります。 このほか、一部条件の緩和などを行っている政令市が7市あり、20政令市のうち17都市で、国の制度に加えて独自に保育料の多子軽減策を行っています。

山中市長は、子どもを産み育てたいと思う街にということで、第二子以降の保育料の負担軽減を公約の一つとされていたと認識しています。

実際に、私も現在第二子妊娠中で第一子は保育園児でありますが、やはり毎月の保育料は大きな負担です。今回妊婦健診の助成がありましたが、そういった産むためのサポートももちろん大切です。でも、子供が増えないのは、決して子供ができないからではなく、将来が不安だからです。ただでさえ、仕事をしながら子育てをするのは大変なのに、家計負担に耐えながらお金の心配をし、保育園入れるのか、ワンオペどうするのか・・・そういった不安を解消する徹底的なこども子育て支援と、経済的な余裕があって、出生数にやっといい変化があるかもしれない、ということだと思います。そこで

(2)本市においても独自に多子軽減を拡充すべきと考えますが、局長の見解を伺います。

市民の皆様からも多くのご要望をいただいておりまして、子育て世帯の経済的な負担軽減は重要なものと考えております。 多子軽減を拡充するには、財政上相当の負担を伴いますので、まずは、引き続き国に対する制度拡充の要望を行うとともに、負担軽減に向けた取組を検討してまいります。

保育園児が小学生になったからってお金がかからなくなるわけでも、不安が解消されるわけでもありません。こうやって子供の年齢などを分断要素とせず、「子どもを産んでみよう」「2人目、3人目を考えよう」と誰もが安心して子育てができる方法を徹底的に考えてほしいと切に願い質問を終えます。