2月26日、令和6年度予算第一特別委員会にて、こども青少年局に関する3つのテーマについて質疑しました。子育て支援だけでなく、子どものための支援を。ぜひみなさんからもご関心をお寄せいただき、ご意見等伺えますと幸いです。

- 全てのこどもに新生児聴覚検査の実施を

- 地域療育センターの充実

- 放課後キッズクラブの昼食提供

それぞれの質問ごとに質問内容と答弁をまとめます。

新生児聴覚検査の実施

先天的に難聴の発生する頻度は 1,000 人に1〜2人と言われており、すべての新生児に対してスクリーニングが行われているあらゆる先天性代謝疾患よりも、高い頻度で発生します。しかし、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障がいによる発達への影響を最小限に抑えることができるため、国においてもすべての新生児に対する受検が重要とされています。一方、本市の令和3年度初回検査の受検率は、県、全国平均に届いていません。加えて、すべてのこどもの確実な受検とフォローを行うには、未受検児の把握が必要と考えますが、状況が不明とされるこどもが多くなっています。

①この状況に関する受け止めと、未受検児の状況を把握していない理由について

令和4年度の受検割合は94.7%。新生児聴覚検査の受検は任意となっており、4か月健診以前に受検状況を把握することは困難だが、母子健康手帳の交付時に検査の必要性について案内をしている。4か月健診の際に受検の有無を確認するほか、聴覚の状態を確認しており、必要があれば医療機関の受診を促すなど対応している。

国が公表している基本方針では初回は生後3日、要再検査は生後1週間、精密検査は生後3か月までに実施することが望ましいとされています。市は4ヶ月検診で受検確認や勧奨をしていると言いますが、それでは望ましいタイミングに受検できません。また、難聴の主な原因の一つである、先天性サイトメガロウイルス感染症は、早期に抗ウイルス薬治療を実施できれば難聴の進行を抑制できることがわかり、国の基本指針も改正され、この感染症の検査を行うことが強く推奨されると追記されています。

②全ての新生児の確実な受検を目指すために、未受検児を早期に把握できる仕組みへの見直しを行うとともに、支援が必要なこどもに対し、網羅的な対応・支援が可能な情報管理の方法を検討すべき

4か月健診の際に確認した受検の有無や、補助券を利用した検査結果につきましては一元的な管理をしており、精密検査が必要となったお子さんについては、医療機関や保護者へ受診の状況や検査を確認し、その後の支援につなげている。聴覚のみならず心身の発育・発達に関して、状況の確認と必要な支援を実施していく。

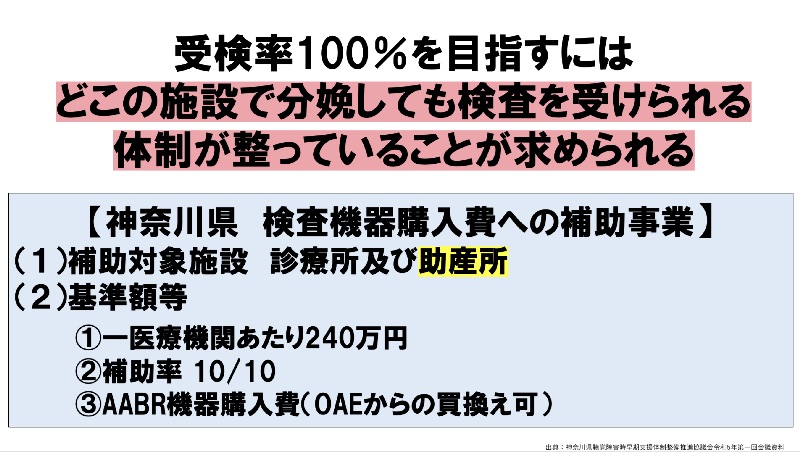

市内で分娩を取り扱っている施設のうち、助産所で出産し、助産所でこどもが検査を受けた場合は、助成が受けられず、市民による全額負担となっています。一市民の感覚として、分娩の場所の選択肢の一つとして当たり前に助産所があるにも関わらず、助産所のみ補助券が利用が出ないと言われても理解し難く、また生後3日以内に全ての新生児の受検を目指すのであれば、どの施設で分娩しても精度の高い検査を受けられる体制を整えていくことが、自治体として必要だと考えます。

③すべてのこどもが早期の受検を確実に実施し、適切なタイミングで適切な治療を受けるためにも、助産所において、助成が受けられるようにすべき

新生児聴覚検査は、異常が認められた場合に、速やかに精密検査を受けることが重要であるため、医師による検査結果の判定と、精密医療機関を、円滑に紹介することができる医療機関を補助の対象としている。助産所については、医師による保護者への検査結果の説明や、速やかな精密医療機関への紹介の体制が確保されていないことから、助成対象としていない。

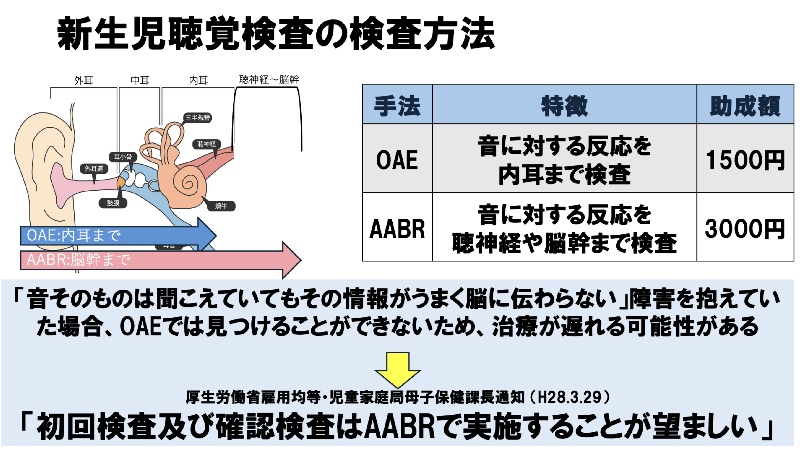

新生児聴覚検査の検査手法は二種類あるが、割安であるOAEは見つけることができない障がいがあるとされており、AABRでの実施が国において望ましいとされています。本市が公開している検査機関一覧には手法の記載がありません。これでは、市民が検査手法を選ぶことが困難です。

④市が公開している新生児聴覚検査実施医療機関一覧に検査手法を記載すべき

検査方法につきましては、市内で幅広く受検できる検査体制の確保を図るため、現時点では2種類の検査方法を補助対象としている。医療機関ごとの検査方法については、本市のホームページには記載していないことから今後、情報更新をする際には、医療機関の協力を得ながら記載していく

本市の費用助成は3000円で保護者には自己負担が発生しています。特に推奨されるAABRは、平均値6608円と助成額の倍以上不足していることが明らかであり、費用負担を理由に受検をしない方がいる事実もあります。

⑤AABRによる補助額を増額すべき

補助額については、平成30年の事業開始当初に、産科医療機関へのアンケートや診療報酬の点数などを参考に定めています。 各種健診事業は、利用者負担の原則に従い、一定額の自己負担をお願いしている

地域療育センターの充実

地域療育センターには、保護者とお子さんが一緒に参加する療育プログラムなどがありますが、ご家庭にきょうだいのお子さんがいる場合、きょうだい児の預かり先に多くの課題があり、保護者にとって困難な状況が多々発生しています。地元、都筑区にある北部療育センターでは、先駆的な取り組みとして地域の子育て支援団体との協力により、週2回程度のきょうだい児預かりを実施しています。

①地域療育センターを利用しているお子さんのきょうだい児と保護者のサポートとして、北部地域療育センターでのきょうだい児預かりの回数を増やすことと合わせ、市として他のセンターでも取り組むべき

障害のあるお子さんの療育とご家庭の子育て支援のためには、きょうだい児の預かりは重要だと考えており、令和6年度は、先行して実施している北部地域療育センターの予算を拡充し、お子さんをお預かりする回数を週5日に増やすほか、あわせて4か所のセンターできょうだい児の預かりに取り組む。今後の展開については、6年度の実施状況を踏まえ検討していきたい。

予算案には、新規取り組みとして療育センターへの電子カルテの導入が上がっていますが、今回導入されるのは8センターのうち3センターにとどまっています。

②電子カルテシステムの導入は全センターに速やかに進めるべき

令和5年度は電子カルテ導入に向けて、地域療育センターの専門職へのヒアリングを行い、業務に適したシステム等の調査を行っている。6年度はヒアリングを行った3か所の地域療育センターを候補として、電子カルテへの移行を進める。今後については、電子カルテに移行した状況をみながら、順次、導入を進める。

放課後キッズクラブの昼食提供

全校でモデル実施が決まった昼食提供ですが、価格や利用のしやすさなど多くの方が希望する内容の他にも、アレルギーや宗教食への対応も重要であると考えています。

①昼食提供におけるアレルギーや宗教食への対応についてどのように考えているのか

メニュー上で食物アレルギー表示を行うことで、使用されている小麦や卵などの特定原材料等を、保護者が注文時に確認できるようにする。6年度のモデル実施において、アレルギー代替食等の提供は予定していませんが、モデル実施後に行う保護者やクラブへのアンケート結果も踏まえ、今後の対応を検討する。

以下全文

新生児聴覚検査事業について伺います。

先天的に難聴の発生する頻度は 1,000 人に1〜2人と言われており、すべての新生児に対してスクリーニングが行われているあらゆる先天性代謝疾患よりも、高い頻度で発生します。しかし、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障がいによる発達への影響を最小限に抑えることができるため、国においてもすべての新生児に対する受検が重要とされています。

一方、本市の令和3年度初回検査の受検率は、県、全国平均に届いていません。加えて、すべてのこどもの確実な受検とフォローを行うには、未受検児の把握が必要と考えますが、状況が不明とされるこどもが多くなっています。 そこで

(1)この状況に関する受け止めと、未受検児の状況を把握していない理由について伺います。

受検は保護者の判断と言いますが、全ての新生児を対象に実施することが重要とされていますので、それを目指さなくてはいけないと思います。

(1)この状況に関する受け止めと、未受検児の状況を把握していない理由について伺います。

4ヶ月検診で確認しているとのことですが、国が公表している基本方針では、スライドにあるように、初回は生後3日、要再検査は生後1週間、精密検査は生後3か月までに実施することが望ましいとされています。4ヶ月検診で受検勧奨をしているとのことでしたが、それでは望ましいタイミングに受検できません。

また、難聴の主な原因の一つである、先天性サイトメガロウイルス感染症は、早期に抗ウイルス薬治療を実施できれば、難聴の進行を抑制できることがわかり、昨年10月には国の基本指針が改正され、この感染症の検査を行うことが強く推奨されると追記されました。

しかし、ウイルス薬治療の判断にはスライドの図の通り、2回検査をした上で、さらに生後三週間以内の検査が必要です。やはり、受検状況が不明となっているこどもに対し、4ヶ月検診で受検の確認をしているようでは、必要なタイミングでの検査や適切な治療が受けられていないこどもが存在する可能性があるのではないでしょうか。この点は、市内の医師の先生方も当然認識されており、早期の受検を目指しての取り組みをやっていかなくてはいけないとおっしゃっていました。 そこで

(2)全ての新生児の確実な受検を目指すために、未受検児を早期に把握できる仕組みへの見直しを行うとともに、支援が必要なこどもに対し、網羅的な対応・支援が可能な情報管理の方法を検討すべきと考えますが見解を伺います。

本市は、検査の有無を確認したとしても、療育が必要なすべてのこどもが適切な療育へ繋がっているか把握しきれていないという課題もあります。早期の見直しが必要だと思いますので、よろしくお願いします。

本市は平成30年より新生児聴覚検査の費用助成を行っておりますが、市内で分娩を取り扱っている施設のうち、助産所で出産し、助産所でこどもが検査を受けた場合は、助成が受けられず、市民による全額負担となっています。

一市民の感覚として、分娩の場所の選択肢の一つとして当たり前に助産所があるにも関わらず、助産所のみ補助券が利用が出ないと言われても理解し難く、また生後3日以内に全ての新生児の受検を目指すのであれば、どの施設で分娩しても精度の高い検査を受けられる体制を整えていくことが、自治体として必要だと考えます。 新生児聴覚検査をこれほどのスピード感で受検することが推奨されていることを多くの保護者が知っているとは思えません。啓発にも課題はありますが、分娩した場所で助成が使えないと言われると、後日助成を受けられる病院に行こうと考えてしまう方がいるのは想像できます。令和2年度の助産所での受検率は約4割にとどまっているにも関わらず、4ヶ月検診時での把握を含めると9割を超えるのですから、助成の有無が影響していること等が考えられます。しかし、受検せずに退院してしまうと、推奨されるタイミング通りに外来で受検をすることはスケジュール的にもかなり困難ですし、そもそも外来を受け入れている施設は市内17箇所のみで、区内に1箇所もない区もあり、産後まもない母子にとっては身体的にもハードです。

全国的に助産所で受けた検査への助成は認められています。今回の質疑にあたり国に見解を確認しましたが、医師法及び保健師助産師看護師法上、新生児聴覚検査については、医師のほか、医師から指示を受けた看護師、助産師が実施することが可能であり、保健師助産師看護師法第37条ただし書きの規定に基づき「助産師の業務に当然に付随する行為」として新生児聴覚検査を実施することが可能と考えられるとの回答でした。

また、数年前より国の制度によって検査に必要な機器を購入するための補助が出ており、対象施設には助産所と明確に書いてあり、全ての分娩場所で検査を受けられる体制が目指されていることがわかります。それでも本市が取り組まない理由はなぜでしょうか。 そこで

(3)すべてのこどもが早期の受検を確実に実施し、適切なタイミングで適切な治療を受けるためにも、助産所において、助成が受けられるようにすべきと考えますが、見解を伺います。

今回の質疑に際して、市内の産婦人科医、耳鼻科医、小児科医、助産師の皆様にお話を聞かせていただいた内容と、他の自治体の取り組みを参考に1点ご提案いたします。

新生児聴覚検査の検査精度は確かに重要です。助産所には医師が常駐していないことが、助産所での検査助成を認めていない理由の一つであれば、市として助産師を含む検査担当者に対し、検査精度の担保と向上を目指し、定期的に研修を受けていただく仕組みを整えてはどうでしょうか。実際に検査の精度管理を行うため、産科医療機関に個別指導や研修会を開催してる自治体がありました。また、本市の医療局の令和6年度予算案には、産科医療対策が拡充されており、助産師のスキルアップ等のための研修を補助することが盛り込まれております。 課題があるのであれば、その解決とそのための仕組み作りを目指し、市内の産科医療機関等に働きかけていただくことを要望します。

スライドをご覧ください。

新生児聴覚検査の検査手法は二種類ありますが、割安であるOAEは見つけることができない障がいがあるとされており、AABRでの実施が国において望ましいとされています。

一方、本市が公開している検査機関一覧には手法の記載がありません。これでは、市民が検査手法を選ぶことが困難です。 そこで

(4)市が公開している新生児聴覚検査実施医療機関一覧に検査手法を記載すべきと考えますが、見解を伺います。

市民に対しては、手法の選択肢を提示するとともに、AABRが望ましいことを正しく伝えていただくよう求めます。また、未だ市内の3割程度の病院でOAEが使われています。市として、AABRの更なる推進に向け、取り組んでいただきたいと思います。

また、本市の費用助成は事業開始の平成30年から3000円のまま変わらず、保護者には自己負担が発生しています。

特に推奨されるAABRは、平均値6608円と助成額の倍以上不足していることが明らかです。本検査に関する様々なデータをみましたが、費用負担を理由に受検をしない方がいるのも事実です。 そこで

(5)AABRによる補助額を増額すべきと考えますが、見解を伺います。

忘れてはいけないのは、この検査の受検対象者は赤ちゃんです。私は親を選ぶことも、生まれる場所を選ぶことも、声をあげることもできないこどもたちが、同じスタートラインに立てる社会の実現をこの横浜から目指していきたいと考えています。親への支援ももちろん大事ですが、毎年2万人近いこどもの人生がこの横浜から始まっていること、そのこどもたちへの支援に切れ目があってはならないと思います。

こどもの耳の聞こえに関するさまざまな施策の出発点がこの、新生児聴覚検査であります。すべてのこどもにとって障害を克服するチャンスを逸してしまうことがないよう検討していただくことを要望し、次の質問に移ります。

難聴を含め、障がいを抱えたこどもが通う地域療育センターには、保護者とお子さんが一緒に参加する療育プログラムなどがあります。しかし、そのご家庭にきょうだいのお子さんがいる場合、きょうだい児の預かり先に多くの課題があり、保護者にとって困難な状況が多々発生しています。

市内に8か所あるセンターの中では、保護者の方々の協力により、きょうだい児の預かりが行われていることも聞いていますが、保護者会活動がままならなくなってきているとも伺っています。

こういった課題に対し、地元都筑区にある北部療育センターでは、先駆的な取り組みとして地域の子育て支援団体との協力により、週2回程度のきょうだい児預かりを実施しています。 そこで

(1)地域療育センターを利用しているお子さんのきょうだい児と保護者のサポートとして、北部地域療育センターでのきょうだい児預かりの回数を増やすことと合わせ、市として他のセンターでも取り組む必要性があると思いますが見解を伺います。

この施策の充実には、地域の支援団体の皆様の力が不可欠です。ぜひお声も聞きながら前に進めていただきたいと思います。

予算案には、新規取り組みとして療育センターへの電子カルテの導入が上がっています。現在は紙のカルテを使用していると聞いていますが、療育には様々な専門職が連携をする必要があり、電子カルテによって圧倒的にタイムリーな情報共有や記録時間の短縮などの業務効率化を図ることができ、結果的に療育にかける時間が増えるのではと期待しています。

しかし、今回導入されるのは8センターのうち3センターにとどまっています。 そこで

(2)電子カルテシステムの導入は全センターに速やかに進めるべきと思いますが、見解を伺います。

こどもたちを支える地域療育センターにより、さらなる療育の充実を期待して、次の質問に移ります。

次に、放課後キッズクラブ事業について伺います。

全校でモデル実施が決まった昼食提供ですが、価格や利用のしやすさなど多くの方が希望する内容の他にも、アレルギーや宗教食への対応も重要であると考えています。 そこで

(1)昼食提供におけるアレルギーや宗教食への対応についてどのように考えているのか伺います。

アレルギーと言っても様々です。保護者が判断できるよう、食品表示法により表示が義務付けられている「特定原材料」8品目については、必ず提示をすることを要望し質問を終わります。