10月16日、令和4年度決算第二特別委員会に登壇し、交通局に関する4つのテーマについて訴えました。今回の持ち時間は前回同様11分で、最終バッターでしたが、バスの減便の可能性や優先エレベーターに関するサインの見直しなど、状況が把握できたり前進に繋がった質疑もありました。みなさんの生活に身近な課題ですので、ご興味を持っていただけますと嬉しいです。

- バス乗務員の人員不足

- 市営地下鉄のスマートメンテナンス

- 市営地下鉄のエレベーター優先利用

- 横浜市高速鉄道3号線の延伸

それぞれの質問ごとに質問内容をまとめたいと思います。

バス乗務員の人員不足

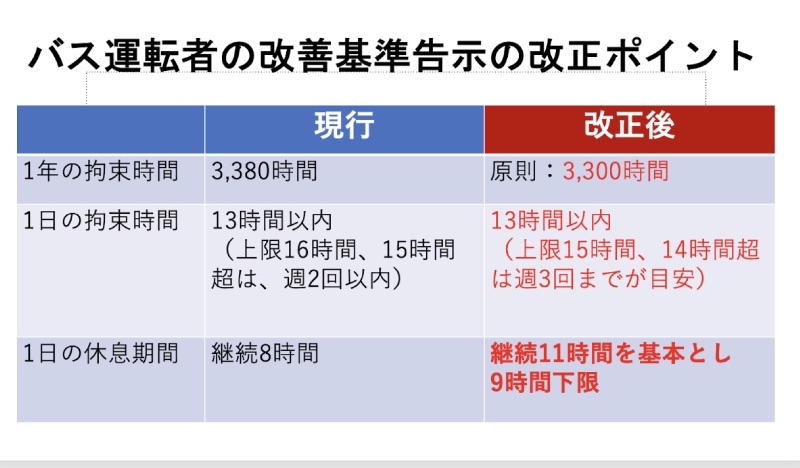

2024年4月からバス運転手の働き方に関する告示か改善されます。具体的には1日の休息期間伸び、働く環境改善は望ましいですが、同時に運行スケジュールの調整や人員確保に課題が生じる可能性があります。

①改善基準告示の改正に伴う市営バス事業への影響

→バス運転手の労働条件の向上が図られるが、現在の運行計画を前提とすれば乗務員が不足し、乗務員を確保できなければ、運行計画を見直さなければならない

②新たな改善基準告示には、拘束時間や休息期間に一定の猶予幅がある下限ではなく基準となる時間を遵守すべき

→休息期間を継続11時間以上与えるよう努める。そのため、運行便数見直しや終車繰上げの対応をせざるを得ない。また、深夜バスの再開も困難

③減便に伴う具体的な影響や規模、市民への周知方法とタイミング

→具体的な内容は検討中。周知タイミングは未定

④バス乗務員の人材を確保するための具体的な取組

→オンライン受験を可能にし、女性職員の採用も進める。高齢職員が活躍できる勤務体系や環境整備を進める

市営地下鉄のスマートメンテナンス

一連の保守業務のほとんどを「人」の労働力に依存する地下鉄事業において、今後「保守業務の効率化」が重点課題の一つになってくると私は考えています。 保守職員の受験者数は既に減っており、少子高齢化による生産年齢人口の減少もあり、保守職員の確保についても厳しい状況に直面する可能性は避けられませんし、令和4年度決算においての保守費用は、営業費のうち約2割を占めており、スマートメンテナンスはこれをスリム化する可能性を持っていると考えます。

①DX化及び新技術導入に向けたこれまでの取組と課題、今後の取り組み

→ブルーラインのトンネル区間でドローンやレーザー、高画質カメラを活用した点検や検査を実施。課題としては、作業効率や精度の効果と導入費との比較検証、職員に対する専門知識の教育があるが、現場職員と検討プロジェクトを実施し、課題解決に取り組む

②スマートメンテナンスに対する期待

→施設の老朽化に塩害による施設や機動の劣化が進行しているが、対策が終電から始発までの時間のみで、効率化が求められている。リアルタイムの状態監視による予兆保全と働き方改革につながると期待している

市営地下鉄のエレベーターの優先利用

地元都筑区や青葉区にお住まいの方から特に声が多い、あざみ野駅のエレベーターの写真と、画期的だと感じる台北メトロを例に説明しました。全ての駅で地上からホームまでエレベーターが整備されているものの、本当に必要な人が長い時間待たされています状況をよく目の当たりにします。また、エレベーター扉の横に優先利用を促す3つのピクトグラムが表示されていますが小さく目立ちづらいのが現状で、ヘルプマーク等はありません。

①サインマニュアルを見直し、優先利用の意識を持ってもらえるようにすべき

→国土交通省が定めたガイドラインの趣旨も踏まえながら、サインマニュアルの内容も含め、見直しを検討

台湾メトロは優先利用者と一般利用者の列を分けることで、ハード面に頼るのではなく、エレベーターでしか移動できない人の優先利用促すソフト面の取組や仕組みづくりを行っている。

②エレベーターを必要としている方への優先利用を促すための取組を進めるべき

→各社の取り組みを参考に、誰もが利用しやすい駅環境の提供に努める

横浜市高速鉄道3号線の延伸

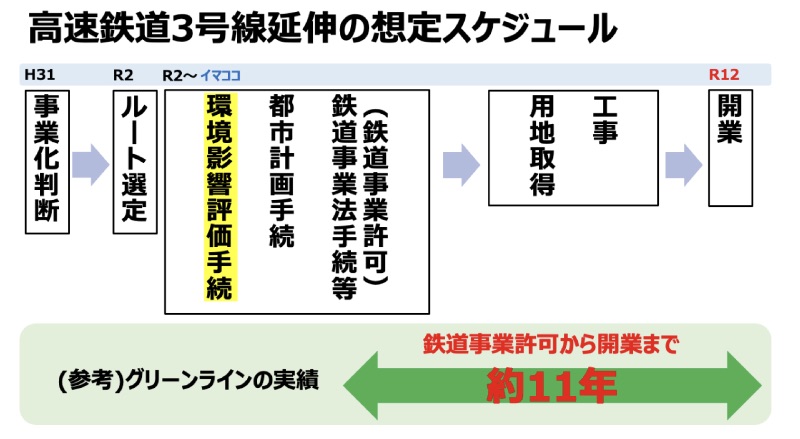

横浜市高速鉄道3号線延伸の開業予定は令和12年です。つまり、あと7年後にはあざみ野から新百合ヶ丘までブルーラインが伸び、新たに4駅が設置されることになります。

①3号線延伸を進める上での課題と現在想定されているスケジュール

事業化判断時には想定していなかった新型コロナや物価上昇などによる影響に直面しており、スケジュールは当然のこと、乗降客数や工事費用に影響される採算性など、直近の状況をしっかり精査する必要があります。

②精査した計画を市民のみなさまに周知するとともに、早期開業を目指し進めていくべき

→中期計画に掲げる事業である。新たな課題に向き合い、川崎市とともに事業の推進に向けて着実に取り組む